对正极材料的相关要求

一:理化参数

锂离子电池正极材料的理化性能主要包括粒度、形貌、比表面积、振实密度、结构和成分。

1: 锂离子电池正极材料粒度分析

(1)粒径

当被测颗粒的某种物理特性或物理行为与某一直径的同质球体(或组合)相近时,就把该球体的直径(或组合)作为被测颗粒的等效粒径(或粒度分布)。正极材料的粒度大小会直接影响电池浆料和极片的制备,一般大粒度材料浆料黏度低、流动性好,可以少用溶剂、固含量高。正极材料的粒度及粒度分布对电池的安全性能和极片的压实密度有较大影响,同时也对电池材料的电性能有影响。粒度分析方法主要有沉降法、筛分法、库尔特法、电镜统计观察法、电超声粒度分析法、激光衍射法、动态光散射法。锂离子电池正极材料的粒度分析应用最多的是激光散射法,测试步骤主要参考标准GB/T19077-2016。

(2):测试

激光散射法的原理是:颗粒样品以合适的浓度分散于适宜的液体或气体中,使其通过单色光束,当光遇到颗粒后以不同角度散射,由多元探测器测量散射光。通过适当的光学模型和数学过程,转换这些量化的散射数据,得到一系列离散的粒径段上的颗粒体积相对于颗粒总体积的百分比,从而得出颗粒粒度体积分布。原理示意图如图1。

激光粒度仪

激光散射法操作简单、测试快捷、适应广泛,重复性好。用激光散射法测量锂离子电池正极材料的粒度及粒度分布时,要确定好正极材料的折射率和吸收率,否则测量会出现误差。朱果等采用激光散射法原理的激光粒度仪对钴酸锂正极材料的粒度进行了测试,分析表明测试数据误差较小,重现性好。

(3):性能影响

粒径过小,比表面积增大,振实密度减小,影响容量和循环;粒径过大,影响电池容量发挥;

2: 锂离子电池正极材料形貌分析

(1):形貌分析

材料的形貌分析最常用的手段是扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)。有时根据材料形貌的特殊要求,也用到扫描隧道显微镜(STM)和原子力显微镜(AFM)。

锂离子电池正极材料的形貌分析主要用到的是扫描电子显微镜和透射电子显微镜。SEM一般只能提供锂离子电池正极材料微米或亚微米的形貌信息。TEM分辨率更高,可以达 到0.1nm~0.2nm,除了对样品进行形貌分析,还可以分析样品的晶体结构。粟智等采用TEM对锰酸锂的形貌进行了分析,分析结果如图2。从图中可以清晰的看到样品的形貌,同时也可以看出样品结晶度良好。

图2 样品TEM图

(2):性能影响

材料的形貌在很大程度上影响了正极的性能,不同形貌的材料会表现出不同的电化学性能。一维线状、棒状、管状,提升了电子传导速率,缩短了离子传输路径,还可以缓解嵌脱过程中的体积变化,改善材料的稳定性。二维片状材料,可以提供较大的表面,很好的改善了倍率性能。但存在较多的表面副反应。

3: 锂离子电池正极材料比表面积分析

(1):比表面积定义

指单位质量物理所具有的总面积。分外表面积、内表面积两类。国标单位m2/g。理想的非孔性物料只具有外表面积,如硅酸盐水泥、一些黏土矿物粉粒等;有孔和多孔物料具有外表面积和内表面积,如石棉纤维、岩(矿)棉、硅藻土等。

(2):测试

锂离子电池正极材料比表面积分析方法主要采BET法。BET法的原理是:将试样放入盛样器,然后置于液氮中,此条件下,试样表面将发生物理吸附。用压力计测量吸附达到平衡时的平衡吸附压力,容量法或色谱法测量样品吸附的气体量。最后将平衡吸附压力和吸附的气体体积带入BET方程式, 计算求出试样的比表面积。BET测试方法和步骤参考GB/T13390-2008。

(3):性能

比表面积分析是锂离子电池正极材料理化性能分析中重要的一项,与材料的加工性能有关。比表面积太小,电池内阻偏高,放电平台低,容量发挥低,倍率性能不佳,循环性能不好;正极比表面积大时,电池的倍率特性较好,但更易与电解液发生反应,使得循环和存储变差。此外,易团聚,难分散,极片加工困难。正极材料比表面积与颗粒大小及分布、表面孔隙度、表面包覆物等密切相关。

4: 锂离子电池正极材料振实密度分析

(1)振实密度

是将一定重量的粉末加入有刻度的透明量器中,在规定条件下经一定振幅和频率的振动规定次数或时间后,测得单位容积粉末的重量。锂离子电池正极材料的振实密度关系到电池制作过程中的压实密度,是材料能量密度的考核指标之一。

(2):测试

锂离子电池正极材料的振实密度分析主要采用振动法,原理是:称取一定量的样品置于玻璃量筒中,通过振动装置使量筒里的粉末逐渐被振实,直至粉末的体积读数不再变化,记录此时的体积数。将先前称取粉末的质量数除以记录的体积数,就得到样品的振实密度。振实密度测试方法和步骤参考GB/T5162-2006。

5: 锂离子电池正极材料结构分析

锂离子电池正极材料的结构决定了锂离子脱嵌路径方式的不同,对锂离子电池的电化学性能等产生明显影响。锂离子电池正极材料结构分析方法有X射线衍射(XRD)法、红外光谱法、拉曼光谱法等。

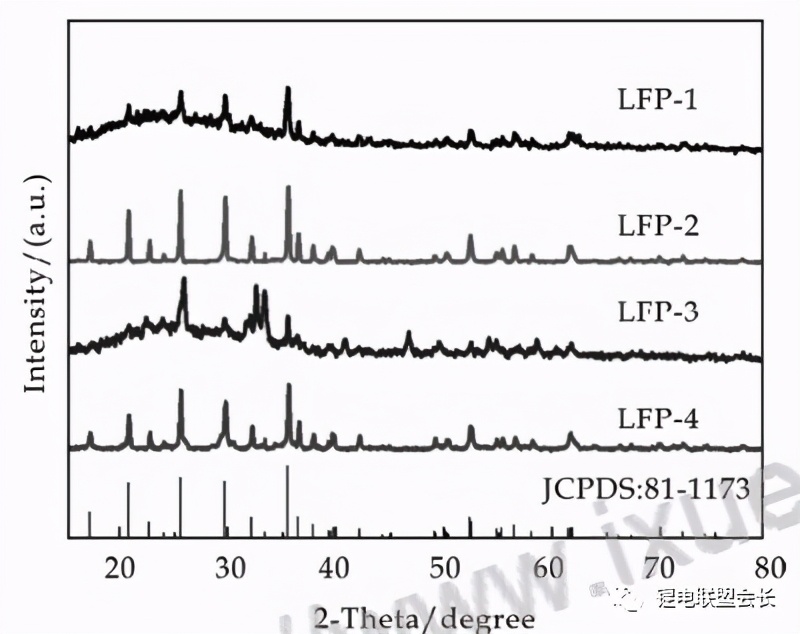

(1):XRD分析

1):数据获取

X射线衍射法是最常用的结构分析方法,是研究晶体结构的重要手段,X射线衍射仪是专门用于分析材料晶体结构的设备,可以对材料进行物相定性分析、物相定量分析以及测定材料的结晶度。

通过对衍射数据的分析,能够得到材料的晶胞参数、原子占位、晶粒大小、晶粒取向、应力分布等信息。能够通过精修得到三元材料的晶胞参数和离子混排信息,在三元材料制备工艺和材料掺杂改性方面以及三元材料的原位高温热性能等方面广泛应用。

2):性能影响

材料充放电过程中的结构稳定性及相变过程对其电化学性能,特别是锂离子电池的比容量、循环性能和安全性能有着重要影响。通过分析可得到晶胞参数在充放电过程中的变化图,从而评估不同的正极材料引起的锂离子电池体积膨胀,为锂离子电池的安全研究、材料选取提供可行数据和分析手段。此外,研究正极材料在不同温度状态下的稳定性及在电化学循环过程中结构变化,有助于更好理解三元材料充放电机理和电化学过程。

图3 磷酸铁锂的XRD图谱

2:红外光谱

属于分子振动光谱,是由于分子振动能级跃迁和分子转动能级跃迁而形成的带光谱。红外光谱法是利用红外光谱对物质分子结构进行定性和定量分析的方法。它具有检测快捷、分辨率高和频率范围宽的特点。在锂离子电池正极材料结构分析,广泛使用XRD和红外光谱相结合的方法。通过考察正极材料红外吸收峰的变化,分析正极材料晶体结构的变化。

3:拉曼光谱

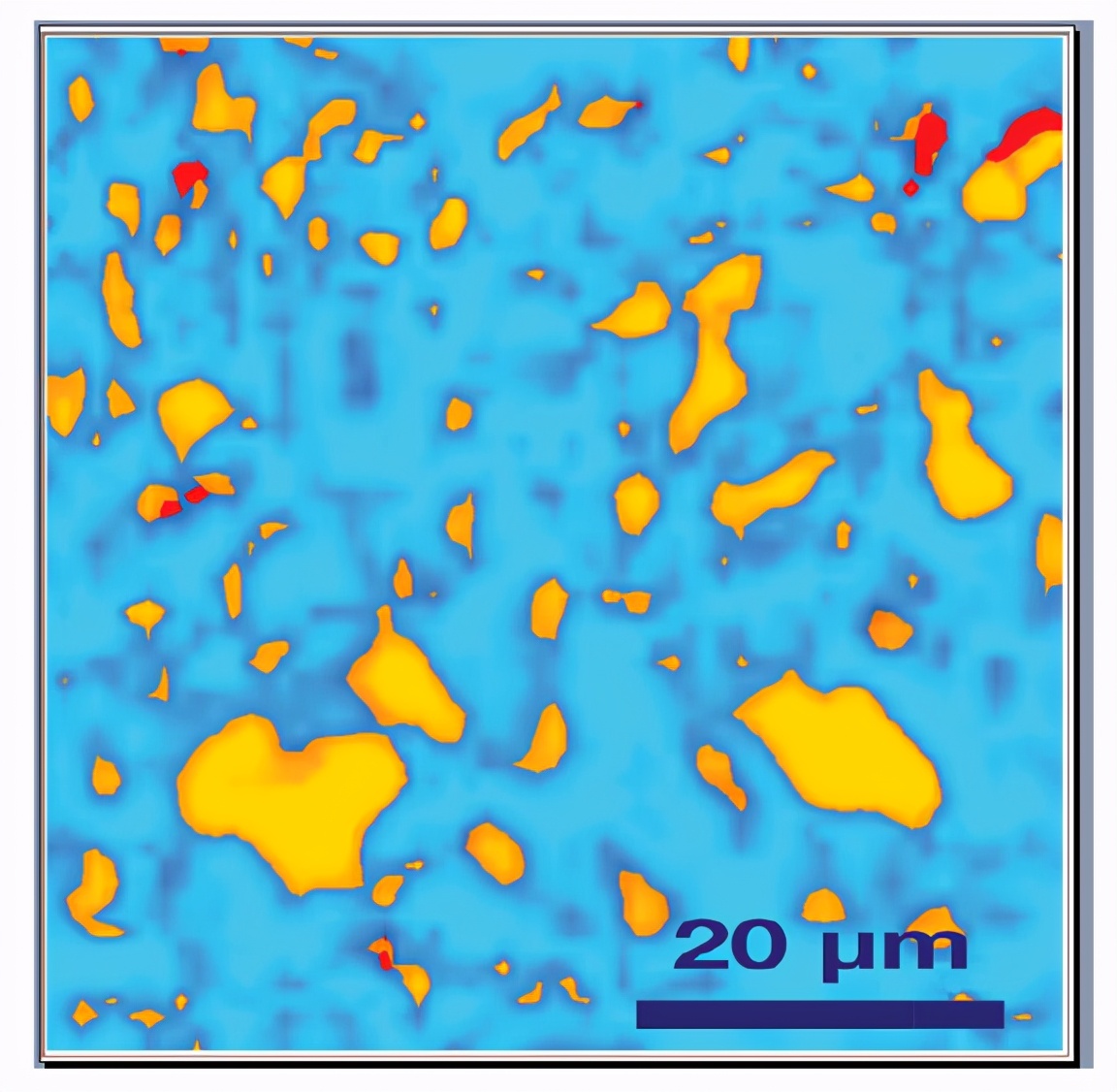

拉曼光谱是一种无损的分析技术,它是基于光和材料内化学键的相互作用而产生的。拉曼光谱可以提供样品化学结构、相和形态、结晶度以及分子相互作用的详细信息。拉曼光谱法分辨率高、重现性好。在锂离子电池正极材料的研究中,拉曼光谱技术在其充放电循环过程中进行实时原位测试,实现标准分析,包括材料结构和电子属性、耐久性,以及自动质量控制测试等。此外:拉曼光谱可以用于研究这些电池生命周期的各个阶段,诸如复杂体系中的新材料的表征、故障分析等;

采用非原位拉曼光谱时,将锂离子电池正极材料停留在某个充电或放电状态时取出,测量其拉曼谱,得到正极材料此时的结构,然后跟充电或放电前的状态对比,可获得电池正极材料充放电前后的结构变化。而采用原位拉曼光谱,更是可以实时获得锂离子电池正极材料充放电过程的结构变化信息。

充放电循环后的锂钴氧正材料的拉曼成像 蓝色对应非晶态碳,橙色对应锂钴氧,红色点对应不同浓度二氧化钴

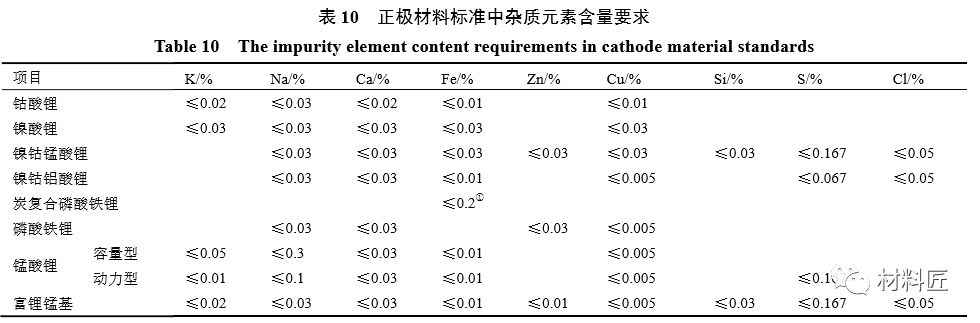

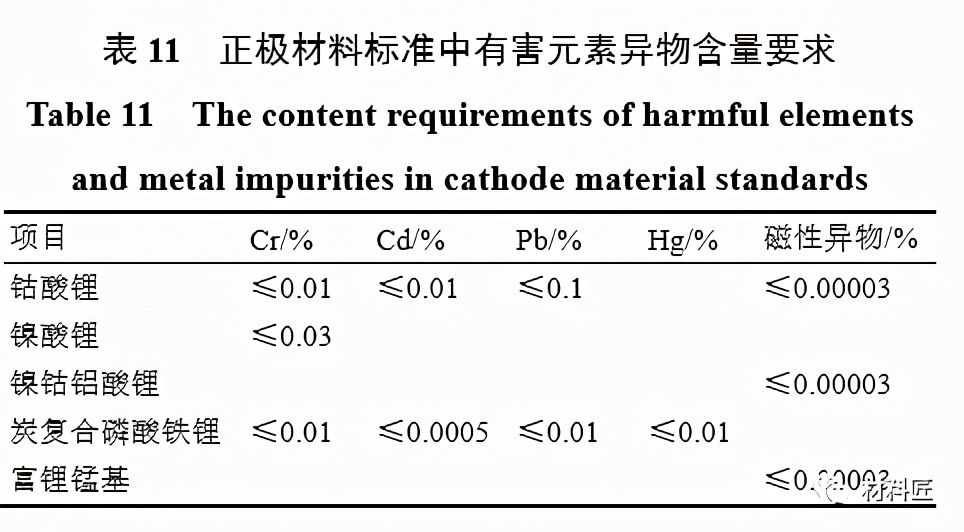

6: 正极材料成分分析

锂离子电池正极材料成分分析主要分为主体元素成分分析和掺杂元素成分分析。

(1):掺杂元素成分

正极材料的杂质元素越低越好。杂质元素一般是通过原料和生产过程引入的,需要在源头加以控制。因为掺杂元素含量较低,分析方法相对简单。最常见的杂质元素是 Na、Ca、Fe、Cu,Na在前驱体和锂盐中含量都较高,Ca主要是锂盐引入的。磷酸铁锂本身Fe是而前驱体大多用硫酸盐和氯化物等可溶盐原料,在沉淀过程中易夹生带入结晶。根据掺杂元素的含量和种类可以采用吸光光度法、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)、原子吸收光谱法(AAS)等。微谱在微量和痕量元素测试上有着较强的分析测试能力,检出限可以做到ppb级别。

(2):主体元素成分

锂离子电池中的正极材料都是含锂的氧化物,一般锂含量越高,容量越高。比如锰酸锂的Li含量仅为4.2%,而钴酸锂和镍酸锂达到约7.1%,富锂锰基的则可高达约10%。因为元素含量高,采用常规的低含量杂质元素的分析方法,容易产生较大的误差。传统的方法是采用滴定法分析,滴定法精确度较高,但是缺点是步骤比较繁琐。

材料组成固定的话,主元素含量应该以实际测试平均值加公差的形式给出,以达到相应的电化学活性并保持批次之间的稳定性。

正极材料中主元素含量

(3):测试

GB/T30835-2014中规定磷酸铁锂中铁含量的分析采用重铬酸钾标准溶液滴定法。磷含量的分析采用磷钼酸铵容量法。如果主体元素中个别元素含量相对较低,也可采用ICP-OES、AAS等。锂离子电池电极材料LiCoO2中Li的分析方法,确定采用AAS和ICP-AES,该测定方法准确、简便和快速。三元材料中的镍钴锰含量为常量级,需要将样品稀释千倍以上,而稀释倍数越大,误差也越大。

二、正极材料电化学性能

1:容量

容量的单位一般为“mAh”(毫安时)或“Ah”(安时),在使用时又有额定容量和实际容量的区别。

(1)额定容量

是指满充的锂离子电池在实验室条件下(比较理想的温湿度环境),以某一特定的放电倍率(C-rate)放电到截止电压时,所能够提供的总的电量。是指铭牌上所标明的电机或电器在额定工作条件下能长期持续工作的容量。

(2)实际容量

反映电池实际存储电量的大小,单位用Ah安时表示。同样安时越大,则电池容量就越大,电动车的续行里程就越远。在使用过程中,电池的实际容量会逐步衰减。实际容量一般都不等于额定容量,它与温度、湿度、充放电倍率等直接相关。一般情况下,实际容量比额定容量偏小一些,有时甚至比额定容量小很多,比如北方的冬季,如果在室外使用手机,电池容量会迅速下降。如现在市场上电动自行车的电池,以恒电流5A放电要超过2小时(120分钟),大于(2小时×5A)10Ah。相当于电动车在平坦的路上连续行驶2小时以上。

2:电压

锂离子电池在充放电测试或者实际使用中,电压参数主要包括平台电压、中值电压、平均电压、截止电压等。

(1):开路电压,就是电池外部不接任何负载或电源,测量电池正负极之间的电位差,此即为电池的开路电压。

(2)平台电压:

1):电压平台数量

热力学中,自由度 F 是当系统为平衡状态时,在不改变相态的数量情况下,可独立改变的因素(如温度和压力),这些变量的数目叫做自由度数。系统的自由度跟其他变量的关系:

F = C - P + n

其中 F:表示系统的自由度;C :系统的独立组元数;P :相态数目;n :外界因素,多数取n=2,代表压力和温度。

针对锂离子电化学体系,外界因素n=2,分别取电压和温度。假定锂离子电极材料在充放电过程中温度和压力恒定不变。在此,我们讨论二元系(C=2),如果在一个粒子中含有一个相,即P=1,则F=1,化学势是一个自由度,随锂浓度的变化而变化(例如固溶体钴酸锂,一个相,锂浓度不断变化)。

如果粒子中包含两个相,即P=2,则F=0。当两相共存时,在一个二元系电极材料中存在平坦的电压平台(例如磷酸铁锂,两相共存,每个相中锂浓度是不变的)。

2):电压平台

指电压变化最小而容量变化较大时对应的电压值,磷酸铁锂、钛酸锂电池具有明显的平台电压,在充放电曲线中可以明确确认电压平台。大部分电池的电压平台并不明显,充放电测试时,通过电压间隔采集数据,然后对电压曲线做微分,通过dQ/dV的峰值确定平台电压。

(3):中值电压

电池容量一半时对应的电压值,对于平台比较明显的材料,如磷酸铁锂和钛酸锂等,中值电压一般就是平台电压。

(4):平均电压

是电压-容量曲线的有效面积(即电池充/放电能量)除以容量,计算公式为ü = ∫U(t)*I(t)dt / ∫I(t)dt。在充放电测试数据中,充电或放电能量除以容量数据即为平均电压。反过来,电池能量密度也是根据电池的平均电压估算,即能量=容量*平均电压/电池质量(或体积)。

(5):截止电压

是指电池放电时允许的最低电压,电池充电时允许的最高电压。超过了这一限值,会对电池产生一些不可逆的损害,导致电池性能的降低,严重时甚至造成起火、爆炸等安全事故。电压低于放电截止电压后继续放电,会形成过度放电,造成电极活性物质损伤,失去反应能力,使电池寿命缩短;同时,导致负极铜箔分解并在正极析出,存在短路风险。

充电电压高于充电截止电压,正极材料过度脱锂,晶体结构坍塌,电解液分解损耗锂离子。而负极电势会持续下降,过度嵌锂,石墨层状瓦解,极片表面析锂等问题。

(6):工作电压

是电池外接负载或电源,处在工作状态,有电流流过时,测量所得的正负极之间的电位差。在电池放电工作状态下,当电流流过电池内部时,由于电池内阻的存在,会造成欧姆压降和电极极化,放电状态时的工作电压低于开路电压,反之,充电时的工作电压高于开路电压。

3:寿命

锂离子电池的寿命分为循环寿命和日历寿命两个参数。

(1):循环寿命

循环寿命一般以次数为单位,是指在一定的充放电制度下,电池容量衰减到某一规定值之前,电池能经受的充电与放电循环次数。一个循环指一次满充+一次满放。一般是在理想的温湿度下,以额定的充放电电流进行深度的充放电(100% DOD或者80%DOD),计算电池容量衰减到额定容量的80%时,所经历的循环次数。工况循环寿命则多用于电动汽车用的动力锂电池,其重要考核的是电池按照工况图谱来测试动力锂电池的使用寿命。这重要是因为汽车在行驶过程中的状况会复杂很多,不同的地形、不同的交通状况等都会影响电池的工作情形。

(2):日历寿命

锂离子电池的日历寿命是指电池从生产之日起到寿命终止的这段时间以年为计量单位,日历寿命的定义则比简单地说,日历寿命就是电池在使用环境条件下,经过特定的使用工况,达到寿命终止条件(比如容量衰减到80%)的时间跨度。但情况比较复杂,电池不可能一直在充放电,有存储和搁置,也不可能一直处于理想环境条件,会经历各种温湿度条件,充放电的倍率也是时刻在变化的,所以实际的使用寿命就需要模拟和测试。

日历寿命与具体的使用要求是紧密结合的,通常需要规定具体的使用工况,环境条件,存储间隔等。日历寿命比循环寿命更具有实际意义,但由于日历寿命的测算非常复杂,而且耗时太长,所以一般电池厂家只给出循环寿命的数据。如需要获得日历寿命的数据,通常要额外付费,且要等待很长时间。一个系统中一块电池的电池寿命终结往往会影响整个系统的工作,造成系统整体的功能失效,所以对电池健康状况的正确估计及日历寿命的研究能够进一步指导电池的运行。

4:动力学性能参数

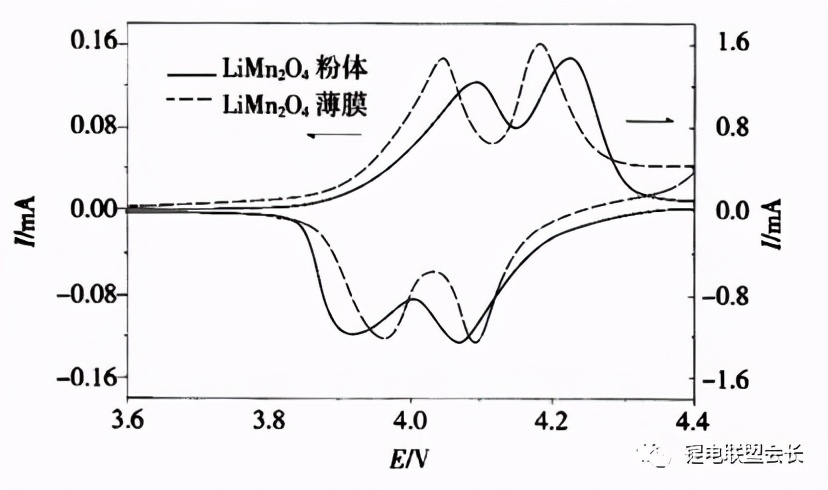

采用循环伏安法和电化学交流阻抗法对正极材料的动力学过程进行表征。

(1):循环伏安

循环伏安法是常用的电化学测试方法,在锂电池研究中,常以等腰三角形的脉冲电压加在工作电极上,得到电流电压曲线。通过循环伏安法可以得到较多的信息,例如可以观察到在嵌/脱锂时反应速度、可逆程度、材料的相变,还可以通过采用不同扫描速度的循环伏安曲线计算锂离子的扩散系数等。下图是其循环伏安图谱。通过图谱中的氧化还原电位差,可以反映电极材料的可逆性。CV测试主要是表征氧化还原的电位的位置,极化情况。

(2):交流阻抗

交流阻抗方法被广泛应用于电极过程动力学的研究,特别适合于分析复杂电极过程。将小振幅的正玄波信号作用于电极,使电极电位在平衡电极电位附近产生扰动,测得电极阻抗。它可以帮助我们了解界面的物理性质及所发生的电化学反应的情况。交流阻抗反应的是动力学特征,如果Rct小表示传荷电阻小,有利于锂离子的迁移,这样电池的极化也就小一点,表现在CV曲线就是峰值电位差小一些。

循环伏安曲线

图是锰酸锂粉体在不同电极电位下的膜电阻和膜电容图。通过图中膜电阻和膜电容的情况,可以反映锂离子嵌脱反应阻力的大小。

锰酸锂粉体的膜电阻和膜电容随电极电位的变化

三:使用性能参数

1:安全性

(1):结构稳定性

首先,电芯设计中正极材料用量远远大于负极材料的用量,会提高热失控风险。一般的正极材料,锂离子含量都会大于负极材料离子含量,目的是提高电池的功率特性和循环性。但过多的锂离子存储于正极结构中,当外部保护电路失灵,电池发生过充时,容易引发事故。过充,负极材料结构中已经充满了锂离子,再没有位置容纳更多。但正极中多余的锂离子仍然会在外加电压的驱使下,向负极聚集。造成大量锂离子在负极表面沉积,形成锂单质结晶。活泼的锂单质遇到高温会剧烈反应;或者单质量过大,则会刺穿隔膜,造成内短路,给电池带来燃爆风险。

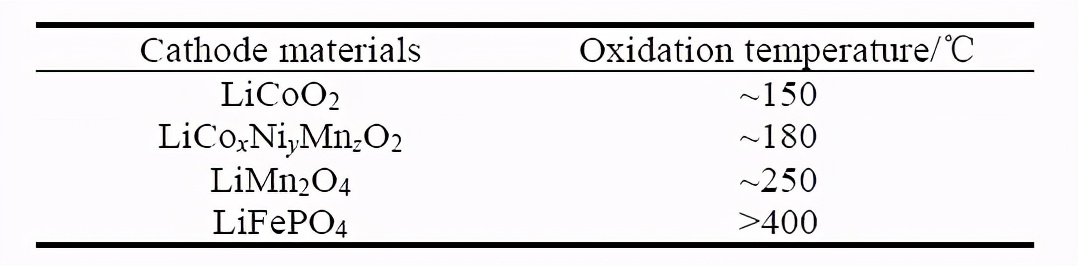

(2):热稳定性

材料的热稳定温度越高,说明材料的氧化能力越弱(氧化温度是指材料发生氧化还原反应的温度),材料越安全,如下面表格所示,自上而下,越来越安全。正极材料长期浸泡在电解液中,表面的保护膜并不能像负极一样,起到很好的保护作用。因此,确保正极材料与电解液不发生反应的因素主要依靠正极材料自身的热稳定性和与电解液的相容性。

2:能量密度

能量密度,指的是单位体积或单位重量的电池,能够存储和释放的电量,其单位有两种:Wh/kg,Wh/L,分别代表重量比能量和体积比能量。这里的电量,是上面提到的容量(Ah)与工作电压(V)的积分。在应用的时候,能量密度这个指标比容量更具有指导性意义。

基于当前的锂离子电池技术,能够达到的能量密度水平大约在100~200Wh/kg,这一数值还是比较低的,在许多场合都成为锂离子电池应用的瓶颈。这一问题同样出现在电动汽车领域,在体积和重量都受到严格限制的情况下,电池的能量密度决定了电动汽车的单次最大行驶里程,于是出现了“里程焦虑症”这一特有的名词。如果要使得电动汽车的单次行驶里程达到500公里(与传统燃油车相当),电池单体的能量密度必须达到300Wh/kg以上。

锂离子电池能量密度的提升,是一个缓慢的过程,远低于集成电路产业的摩尔定律,这就造成了电子产品的性能提升与电池的能量密度提升之间存在一个剪刀差,并且随着时间不断扩大。

3:功率密度

不同的正极材料种类,决定了电池充放电功率的大体范围。材料的一些细节,作为辅助因素,也会对功率特性造成影响。比如,正极材料的晶体结构稳定性,颗粒尺寸,掺杂原子,碳包覆工艺,材料的制备方法等。以上因素最终都是通过影响正极材料容纳锂离子的能力和脱嵌嵌入通道的通畅性来影响锂电池的功率密度。

四、 总结

材料理化性能和应用性能的分析方法很多,从中筛选和确定适合锂离子电池正极材料性能的分析方法,有助于锂离子电池正极材料工作者准确分析自己材料的性能,也有助于不同锂离子电池正极材料工作者相互之间数据的比较,对推动锂离子电池正极材料的发展有重要的意义。锂离子电池正极材料性能分析方法和标准

暂无评论

发表评论