演员王姬在一段访谈节目中罕见聊起自己的自闭症儿子。

1993年的时候,王姬拍《北京人在纽约》时怀上了儿子,当时由于拍戏长期熬夜,吃饭也不及时,在身体极度疲惫的情况下,可能他的儿子的健康就受到了损伤。

儿子出生后比较瘦小,但是一岁多的时候就开始经常口吐水沫浑身抽搐。

后来经医生诊断儿子患上了自闭症,而且还伴随着癫痫和智力低下,他10多岁的时候虽然不经常犯病了,但整天知道傻玩。

在事业上,王姬是成功的,但对于孩子的教育上,王姬是失败的。这也是令她非常痛心的。

流行病学研究发现,每出生142个孩子中,就有一个是有自闭症障碍。但是这样我们就放弃了吗?虽然没有特效的治疗药,但是不意味着像过去那样是属于不治之症。

而且更让人意外的是,一个小时候患有自闭症的人,长大后竟然可以被世界公认成天才。

这个人就是英国数学家,散文家,小说家丹尼尔·塔米特。

丹尼尔·塔米特小的时候,曾患有很严重的自闭症,拥有超乎常人的心智记忆力和数学心算能力,他也是一个特别的语言狂人,掌握了11种语言,能在一周内快速学会难度极高的冰岛语,并自创过一门语言,发明了近千个词语,在塔米特眼里语言有着独特的魅力,每个词语都有自己的个性,颜色,形状。

关于塔米尔的纪录片《脑人》曾打破英国收视记录。到底是什么样的心路历程,让他从一个自闭症患儿到平常人难以企及的成就?答案就在这本书里《每个词语都是一只歌唱的小鸟》。它将带领我们漫游妙趣横生的语言奇境,探索语言的奥妙与学习指导奇迹般开发你的语言潜能。

高功能自闭症这种疾病会导致人与语言之间出现隔阂,小时候的他总是格格不入,在此之前他一直在尽力凭直觉理解这个世界认为世界是由单词构成的。

他自己在思考,感知以及做梦的时候会使用一套他自己独用的由数字组成的语言。他没有准备好与别人交朋友,他只有与自己为伴,享受数字语言给他带来的安全感,在他的眼中万物都有只有他能读懂的特别含义。

他的母亲从来不给他讲睡前故事,除了做噩梦之后偶尔安慰一下他,他从小遵医嘱服用抗癫痫药物,上课时总是昏昏沉沉,从来不是个早慧的孩子。而母亲对他也没有足够的关心。

下雪了,在父母的眼中,它就是雪。而在作者的脑海中,竟然是数字八十九,或者九百七十九。万事万物都有只有他自己才能读懂的含义。

无法言说的感觉让他倍感孤独,因为他和其他同学们找不到交流的共同点。

直到后来他遇到了一位愿意在全校师生面前朗读自己的作品的校长,这份自信为他以后继续他的阅读写作奠定了基础。

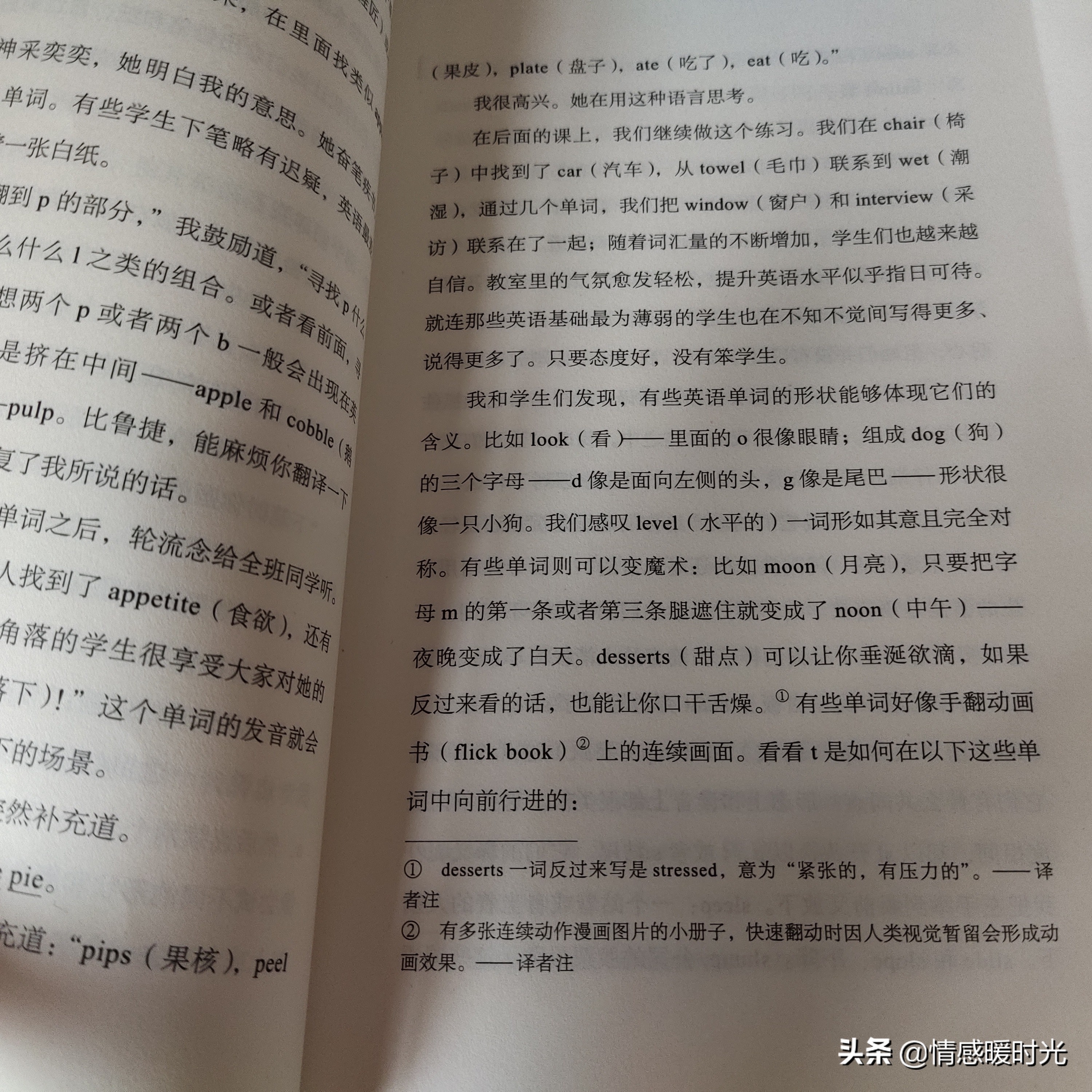

为了避免教科书的乏味至极,她绞尽脑汁去寻找更自然,更愉快的教学方法。在他看来,每个单词都有它独特的质感和颜色,甚至是形状。

她认为想要学会语法,加深记忆,就要学会玩文字游戏用手指和舌头去感受,体会语言的丰富内涵。

“我和学生们发现,有些英语单词的形状能够体现它们的含义。比如look(看)——里面的o很像眼睛;组成dog(狗)的三个字母——d像是面向左侧的头。”

即使不被他人理解,那又有什么关系,他依然沉浸在自己的世界里。

年轻时的他就认为语言不能被简化为单个词汇,这种情况长期存在,但是想要理清自己的想法,也不能操之过急。

就在25岁的时候,他被诊断为患有高功能自闭症者综合症。后来他旅行、阅读、写作,成为了一名作家。在自己即将迈进30岁门槛时,决定进入大学学习。

2004年,丹尼尔·塔米特像分析剧本的演员一样,花了三个月时间在家练习,记忆小数点后无穷无尽的数字 ,最终他记住了22514位,打破了欧洲记录。

而在这个过程中,他发现了给自己很大启发的雪莉·布赖斯·希思的研究。

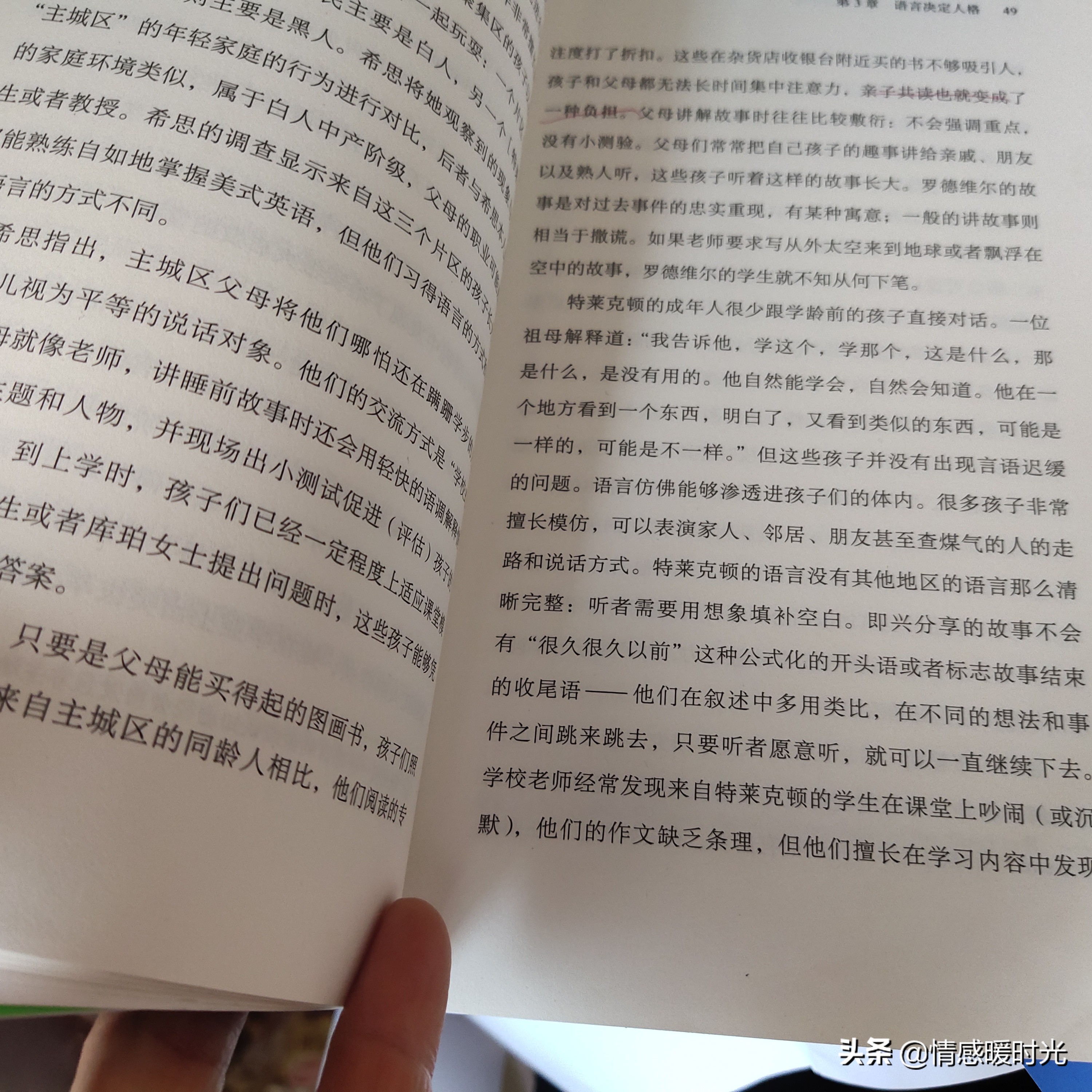

在漂亮国20世纪70年代,她就提出来自不同社会阶级和文化环境的孩子在学习成绩上的差距不是智商或者词汇量的差距引起的,而是成长过程中接触的“语言风格”造成的。

她研究发现,在孩子很小的时候,父母只要把自己的孩子视为平等的说话对象,即使在家里也能像一位老师一样,在讲睡前故事的时候能用轻快的语调解释情节,强调主题和人物,并现场出小测试促进孩子的理解。

到了上学的时候,孩子已经能够适应课堂模式了。亲子共读仿佛能渗透进孩子们的体内一样。

在现在很多家长白天忙于工作,晚上加家一般都比较晚了,很可能回到家里孩子已经睡着了,早上上班时孩子还没醒。家人共进晚餐的时间都是一种奢求,更别提亲子共读、增进感情了。

一旦错过了启蒙的黄金期,孩子们就只能被遗弃在失败感和困惑中,自信心一辈子能无法重拾,即使去上补习班。

波士顿学院林奇教育院的教授库尔特 达德利 马林在书中写道:“所有孩子初来学校时都具备优秀的语言、文化和智力能力,而且能力都是不一样的......尊重学生的知识,他们的身份和他们的家乡......是获得教学成功的关键。”

每个词语都是一只歌唱的小鸟,每个孩子都是一只展翅翱翔的雄鹰,自闭症天才的语言奇遇记,都在这本《每个词语都是一本歌唱的小鸟》这本书里,一起来书中来一场奇妙之旅吧!

暂无评论

发表评论