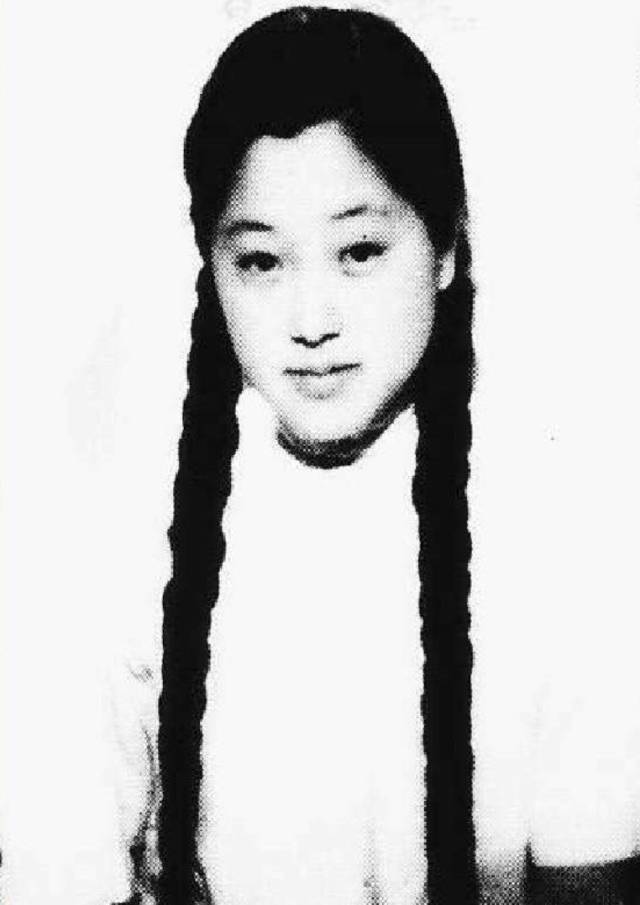

她,出身名门,

是山西灵石声名显赫的何家第十六世孙,

是我国第一位物理学女博士、

中科院第一位女院士、

中国第一代核物理学家、

中国著名的物理学家,

被国际科学界誉为“中国居里夫人”。

她就是:何泽慧

何泽慧出生堪称簪缨世家的名门望族,

这个家族出过十五名进士,二十九名举人。

因此,

当年的山西一直流传着“无何不开科”的说法。

何泽慧的父亲何澄是早年留日的辛亥革命元老,

为著名的鉴赏家和收藏家,

甚至将苏州名园之一的网师园购入名下。

母亲王季山的家族不仅世代官居高位,

还是近代著名的科学望族。

何泽慧的八个兄弟姐妹中,

共出了四位著名的物理学家、

一位植物学家、

一位医学家。

何泽慧自小聪慧,

当年清华大学物理系招生,

她是唯一的“女状元”。

她后来回忆:

“考浙江大学的人有800多,

我报考的是物理学系,

他们取的只有我一个女生,

你说我的运气好不好?

清华大学人多而且特多,

一共有近3000人,

清华的希望小得不得了!”

后来,她选择去了清华。

也是在这里,

她和钱三强两个人相识相恋,

被称为“清华的金童玉女”。

恋爱并没有耽误何泽慧的学业。

当时中国的大学宽进严出,

清华的课业尤为繁重。

最终物理专业只有10人顺利毕业,

何泽慧是第一名。

而第二名,

正是她的丈夫,

钱三强。

清华毕业后,

钱三强前往法国留学

跟随居里夫人的女儿学习。

而何泽慧当然不会甘于只成为“背后的女人”,

她有足够的能力与爱人并肩而立。

随着战争爆发,

她和几位男生一起到南京军工署求职,

希望以自己的专业报效国家。

但几位男生被留下了,

成绩更好的何泽慧却因为是女性被拒之门外。

她不会坐等机会到来,

她决定出国深造。

出国前她得知,

德国柏林高等工业大学技术物理系的系主任曾经在南京军工署当过顾问。

于是,

她到德国后直接找到了这位系主任,

希望进入技术物理系学习。

没想到马上被拒绝了。

技术物理系主任说:

这个不大可能,

因为我们技术物理系是个保密的系,

是不可能吸收外国人的,

尤其更不可能吸收女性来学习深造。

何泽慧与居里夫人

但何泽慧不服输。

她据理力争:

你可以到我们中国来当我们军工署的顾问,

帮我们打日本鬼子。

我为了打日本鬼子,

到这里来学习这个专业,

你为什么不收我呢?

最终她说服了系主任,

成为第一个就读于该学校的外国学生,

也是该专业第一个女性。

刚毅勇敢,

不卑不亢,

何泽慧就是这样一位强大的女性。

后来德国爆发战争,

她与钱三强只能通过书信交流。

因为战争的关系,

书信不能封口,

且仅限25个字,

就这样通信两年,

钱三强鼓起勇气,

写了一封后来看来影响了近代中国物理学界的信。

是钱三强给何泽慧的求婚信。

钱三强在信中写道:

“经过长期通信,我向你提出结婚的请求,如能同意,请回信,我将等你一同回国。”

她的回复很简单:“感谢你的爱情,我将对你永远忠诚,等我们见面后一同回国。”

半年后,

何泽慧只提了一个箱子只身前往法国,

和钱三强完婚。

不久,

他们一起合作发现了铀核裂变的新方式——三分裂和四分裂现象。

因为三分裂出现的概率是三百分之一,

四分裂出现的概率是万分之一,

这一发现在国际科学界引起很大反响,

她被西方媒体称为“中国的居里夫人”。

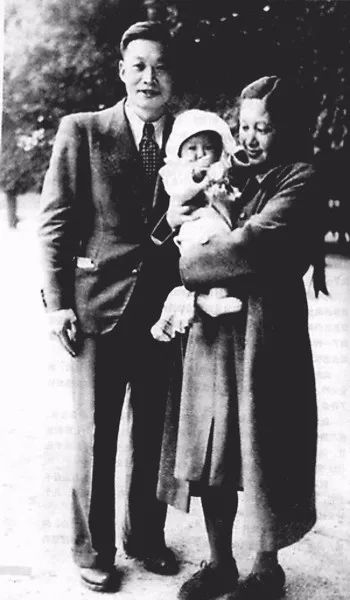

而抗日战争爆发后,

当时已在国外享有盛誉的钱三强何泽慧,

带着仅7个月大的女儿毅然回国,

支援祖国的核物理研究工作。

那时,

两位科学家正是风华正茂之年。

钱三强主持了我国核武器研制工作,

而何泽慧也屡次为国家做出突出贡献。

1955年初,

何泽慧积极领导开展中子物理与裂变物理的实验准备工作。

1958年,中国第一台反应堆及回旋加速器建成后,

她担任中子物理研究室主任,

在相当长时间里领导当时的中子物理研究工作,

为开拓中国中子物理与裂变物理实验领域做出重要贡献。

她还看准快中子谱学的国际发展趋势,

不失时机安排力量开展研究,

使中国快中子实验工作很快达到当时的国际水平。

让中国在多领域中不落于强国之后。

她的科研项目还获得首次国家自然科学奖。

但因遭同僚妒忌,

无奈被调整岗位,

何泽慧曾被安排在实验室扫厕所,

打扫卫生。

后来又和丈夫到陕西农村参加劳动改造,5年的科研黄金时期就这样度过了。

无论是被命令扫厕所还是在偏远农村,

都没有让何泽慧败下阵来。

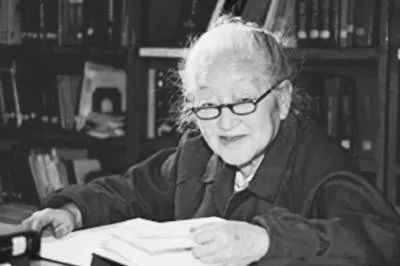

这位坚强的女性,

等到了重回科研领域的那一天。

1973年,中科院高能物理研究所成立后,

何泽慧担任副所长,

积极推动宇宙线超高能物理和高能天体物理研究的开展。

她倡导和全力支持开展交叉学科的研究,

推动了中国宇宙线超高能物理及高能天体物理研究的起步和发展。

2017年6月15日11时00分,我国在酒泉卫星发射中心用长征四号乙运载火箭,

成功发射我国首颗空间X射线天文卫星。

为纪念何泽慧院士在此期间对中国高能天体物理发展作出的贡献,

这颗旨在看清宇宙真面目的卫星被命名为“慧眼”。

《物理》杂志资深编委顾以藩曾如此评价何泽慧:

“她摒弃虚荣和风头,她坚持实事求是,绝不苟且附和,其质朴直率的性格鲜亮可见。”

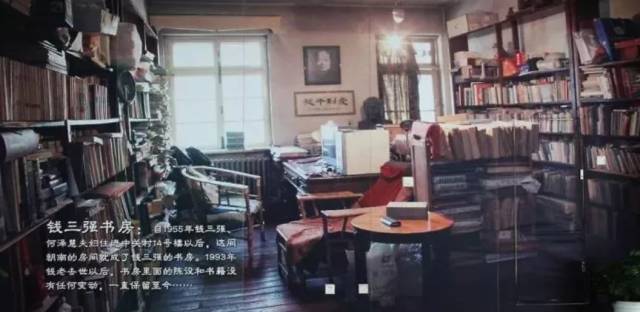

何泽慧离世时,

位于北京中关村的那个她一直住了半个世纪的小区已经破败不堪,

昏暗的楼道里贴满了疏通下水道的小广告,

小院里到处可见各种各样杂物。

而这里,

曾经聚集了“中国最高级的一批大脑”:

其中包括中国科学院首批233位学部委员中的32位,

以及23位“两弹一星”元勋中的8位。

时间飞逝,

这里已是人去楼空,

物是人非,

只有何泽慧还住在这里。

屋子依旧保留着钱三强在世时的模样

也许这就是她纪念钱三强的最好方式。

往后的20年间,

何泽慧与满屋书香为伴,

直至2011年离世。

这是她生前住过的地方

何泽慧出身名门,

曾富甲一方,

在她身上却毫无骄奢的影子,

反而朴素踏实。

何泽慧所坚持的不仅是一般意义上的节俭美德,

更是对科学事业的专注和献身,

既体现了家族“物尽其用”的传统思想,

又在任何场合都把自己放在普通人的地位上,

更在荣誉和地位面前始终保持着冷静清醒的头脑。

在筹建“两弹一星”团队时,

人选名单里原本有何泽慧,

但因为她是钱三强的家人,

又是女性,

最终与研究团队擦肩而过。

但她以自己的方式参与了“两弹一星”工程。

氢弹研发时的一个重要的数据,

便是她带人在实验室完成了验证。

2000年,“神舟二号”无人飞船发射之际,

何泽慧院士在酒泉卫星发射中心留影。

在1994年国家科学出版社出版《中国现代科学家传记大辞典》时,

她坚决不同意立传。

故在此系列丛书第六集"物理学"部分,没有她的名字。

她的传记出现在了书中最后。

编者不得不加了一条“特别说明”:

"此篇传记虽早已约稿,

但因何泽慧院士本人谦让不同意立传,

后在本书编辑组一再要求和催促下,

作者才着手撰写并于全书付印前交稿。

因全书页码已定,

不便插入相应学科,

故补排在最后。

特此说明。"

何泽慧说:"作为一名科学家,本来就应该朴素、真实、勤奋、诚实、讲真话。"

淡定自若,

宠辱不惊。

这才是真正的贵族!

致敬!民族脊梁!

和所有父母、学生一起成长,点击最上方头像关注“教育行动”

图文来自网络,如有侵权,请联系删除。

暂无评论

发表评论